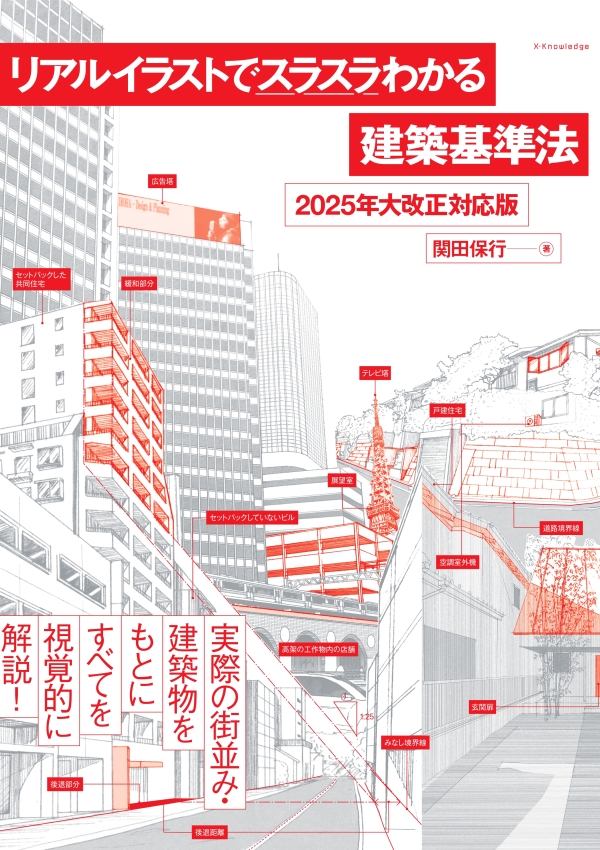

リアルイラストでスラスラわかる建築基準法[2025年大改正対応版]

エクスナレッジ・ストアで購入

| データサイズ | 約257MB |

|---|---|

| 販売状態 | 販売中 |

| 制限事項 | 印刷不可 ・ コピー不可 |

| 販売開始日 | 2025/02/06 |

| 販売状態 | 販売中 |

|---|---|

| 販売開始日 | 2026/02/05 |

| 定価 | 2,600円+税 |

|---|---|

| 著者名 | 関田保行 |

| ページ数 | 136 |

| 判型 | A4判 |

| 発行年月日 | 2025/01/07 |

| ISBN | 9784767833729 |

リアルイラストでスラスラわかる建築基準法[2025年大改正対応版]

内容・概要

実際の街並み・建築物をもとにしたリアルなイラストで

建築基準法のすべてを視覚的に解説!

2025年改正に対応した最新版です。

本書は、建築基準法の内容を手描きパースイラスト+要点解説でまとめた、

建築基準法の入門書。

実際の街並みや建物のイラストで、建築基準法を視覚的に理解できるので、

難解な法規が条文を丸暗記しなくてもしっかり身に付きます。

用語の定義から用途地域、建ぺい率、容積率、高さ制限、

防火・避難規定、居室の規定まで、建築基準法をまるっとカバー。

また確認申請の時に押さえておきたい細かなポイントや、

特例的な免除規定もイラストと併せて理解できます。

2025年4月の建築基準法改正に対応した最新版。

条文・概略図だけでは分かりにくかった建築基準法の内容が、

驚くほどすいすい理解できる1冊です!

【内容の詳細はこちらもご覧ください!】

◆リアルイラストで建築基準法を学ぶ!赤ペン入れクイズに挑戦[斜線制限編]

https://online.xknowledge.co.jp/24508/

目次

PART1:用途

建築基準法の対象は建築物と準用工作物・建築設備

確認申請の必要な建築物は1〜3号に分類される

特殊建築物は7種類。防災上の構造基準が厳しい

共同住宅と長屋の違いは共用部分の有無

シェアハウスは「寄宿舎」に該当。防火上主要な間仕切壁が必要

国土は都市計画法で都市計画区域と都市計画区域外に分けられる

用途地域は主に住居系・商業系・工業系の3種類

住居系地域から商業系地域になるにつれて用途制限は緩やかに

PART2:道路

道路幅員は4m以上が原則。4m未満でも「道路」となり得る

道路幅員は縁石・歩道を含むが法敷は含まない

建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならない

「道路内の建築は不可」が原則。扉の開閉による道路内侵入もNG

PART3:建蔽率・容積率

用途上可分な建築物は1つの敷地内に建てられない

用途上不可分なら1つの敷地内に複数の建築物が建築可能

建蔽率は建築物が敷地を覆っている割合

建蔽率は角地・防火地域内の耐火建築物などでそれぞれ10%加算

容積率は敷地面積に対する延べ面積の割合

容積率の算定では延べ面積に不算入になる部分がある

幅員15m以上の特定道路近くでは容積率が割増しになる

PART4:高さ制限

地盤面の高低差が3mを超えると地盤面が2つ以上になる

屋上部分は条件によっては建築物の高さに算入しない

道路斜線は前面道路の反対側境界線から伸ばす

前面道路からセットバックすると道路斜線が緩和される

敷地地盤面が道路より1m以上高いと道路斜線は緩和

道路斜線で公園等の空地があると前面道路幅員が広いとみなせる

2以上の道路に面する場合、狭い道路の斜線は緩やかに

地盤面から20mまたは31m以上の部分は隣地斜線の制限を受ける

隣地斜線にも高低差や公園、セットバックによる緩和あり

低層住居専用地域内では絶対高さ制限がかかることも

北側斜線は5つの住居系地域における真北方向からの斜線制限

敷地の北側に道路や水路、高低差があると斜線が緩やかに

天空率は性能規定による斜線制限の特例

日影規制では冬至日を基準に、近隣敷地が影になる時間を制限

北側の隣地の状況で日影規制は緩和される

PART5:防火

防火地域は耐火建築物が建ち並ぶ地域

準防火地域内は防火地域より防火規制が緩やか

法22条区域内では屋根などを不燃化する

延焼のおそれのある部分は火災の延焼を防ぐためのもの

防火塀や防火袖壁で延焼のおそれのある部分を遮る

耐火建築物とは主要構造部と開口部の耐火性能を高めたもの

準耐火建築物にはイ準耐とロ準耐がある

告示仕様で9階建てまでの木造耐火建築物が可能

大規模な木造建築物等は防火上の制限が厳しい

防火設備は使用箇所により遮炎性能時間が異なる

面積区画は大規模建築物における防火区画

11階以上の部分には高層区画が必要

吹抜けなどによる縦方向の延焼は竪穴区画で防止する

異種用途区画とは特殊建築物とその他を区画するもの

設備配管が防火区画を貫通する場合は貫通処理が必要

内装制限の対象になると、天井と壁を燃えにくくする必要がある

天井を準不燃材料で仕上げれば壁・柱は木材あらわしにできる

火気使用室で円柱計算をすれば内装制限が緩和される

PART6:避難

階段の寸法は用途・面積ごとに定められている

地上まで続く直通階段は居室から階段までの歩行距離に注意

避難に時間のかかる建築物は2以上の直通階段が必要

避難上有効なバルコニーは直通階段を少なくすることが可能

避難階段と特別避難階段の違いは付室・バルコニーの有無

屋上の手摺は高さ1.1m以上。出口の戸は外開きにする

廊下の幅は建築物の用途や規模で異なる

敷地内通路は原則1.5m以上。大規模木造では3m以上

救助・消火活動で使う非常用進入口は40m以内ごとに設置する

非常用進入口に代わる代替進入口は10m以内に区切って設置

高さ31m超えの建築物には非常用エレベータの設置が必須

PART7:防煙・排煙

排煙は防煙区画+排煙設備で行う

自然排煙口は有効寸法で25㎝以上の屋外スペースが確保できる位置に設置する

防煙区画は床面積500㎡以内ごとに防煙壁で区画する

排煙設備が免除されている階段などは防煙垂壁で区画する

PART8:居室

居室の天井高は2.1m以上。勾配天井は平均値で算出

床面積に算入しない小屋裏収納は最高の内法高さ1.4m以下

地階の居室は採光が不要。ただし、防湿措置は必要

窓の有効採光面積は居室床面積×定められた割合以上必要

有効採光面積は窓面積×採光補正係数で求める

開口部がない居室でも採光を確保できる

有効換気窓の算定は開口部の形状で異なる

シックハウス対策には材料の制限と24時間換気がある

開口部の面積が極めて小さい場合は無窓居室になる

〈COLUMN〉

建築物が適法か否かを確認する建築確認申請

住宅のタイプが複合する場合は法規上でどの用途に該当するか注意深く判断する

前面道路とは、建築物の敷地が2m以上接する道路のこと

共同住宅や老人ホーム等の共用部分の特例は土地の有効利用と高齢化社会に対応するため

建築基準法上では「地盤面」と「平均地盤面」が使い分けられているので注意する

太陽光発電設備は基本的に建築物の高さに含まれる

天空率算定の位置や高さ・範囲は比較する斜線制限ごとに異なる

外壁面が境界線と角度をなしている場合の延焼のおそれのある部分

耐火構造は外部と内部の火災、防火構造は外部の火災に対する防火性能

火災時倒壊防止構造と避難時倒壊防止構造

防火区画にも免除あり!防火を考慮しつつ使い勝手にも配慮

共同住宅のメゾネット住戸、階段はどのようにつくればよい?

非常用進入口はあらゆる部分に容易に到達できるようにすればOK

さまざまな種類の無窓居室、制限される内容もさまざま

建築物省エネ法改正による省エネ基準適合義務化